手语对于一个聋人家庭有多重要?王健一家给出了答案。王健和妻子王一岚都是尚存些许听力的聋人,他们有一个健康的儿子腾腾。手语不仅融入他们生活的日常,也是他们与外界沟通的重要途径,其意义不言而喻——既是工具,又是桥梁。归根结底,手语和汉语普通话一样,是他们的基本语言。

与大多数寻常家庭一样,王健和王一岚有时会带着腾腾到小区楼下遛弯,如不深入交流,常人很难发现这是一个聋人家庭。

腾腾3岁的生日宴会上,王健小心翼翼地给儿子的蛋糕点了3根蜡烛,随即用手语打出“生日快乐”。腾腾大声回应“谢谢爸爸”,同时用比赞的手势,大拇指轻轻弯曲——这在手语里意为“谢谢”。

这是一个“非典型”的普通家庭,王健和妻子王一岚有听力障碍,儿子腾腾是健全人。说话和手语并存的沟通方式穿插于一家3口的日常生活。

相同的身份,不同的成长轨迹

王健1983年出生于北京,3岁时因药物注射致聋;王一岚1989年出生于青岛,同样因为药物导致听力障碍。两人在结婚前特意去做了基因检测——如果双方的基因序列里没有听障缺陷就在一起;如果有问题,就互祝对方幸福。

这是很多聋人家庭生育前不得不做的选择题,只不过王健和王一岚把这个时间节点往前挪,这也是王一岚“决定要不要结婚的前提”。

所幸结果让双方都满意,这才有了腾腾的出生。但孩子出生时还是让两口子心里绷紧了一根弦。王一岚的母亲抱着还未满月的腾腾进行了新生儿检查,其中就包括听力筛查。夫妻俩看着检查单上“听力正常”4个字,心里的石头终于落了地。

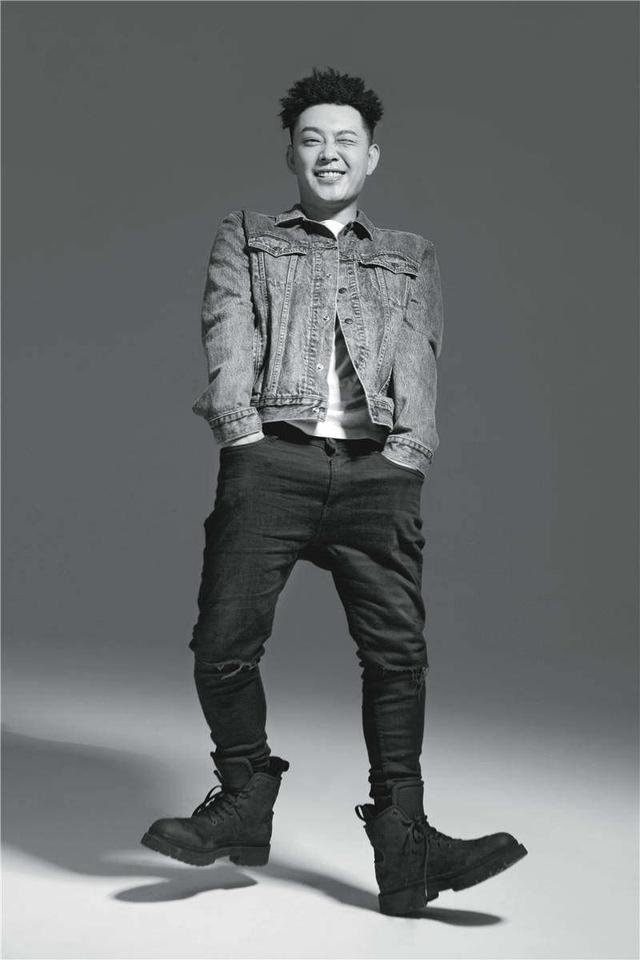

(下图)随着年龄增长,腾腾开始学说话,王健有时会拿着识字卡、小人书大声教儿子说话,这对于王健来说也是一种发声训练。

父母是孩子最早的启蒙老师,王健一家也不例外。王一岚教腾腾学说话,王健教儿子打手语。夫妻俩分工明确,这也和两人的成长环境有关。

王健因为听力受损程度更严重,从小也没怎么接触健听人的圈子,“那时家里人情急之下四处求医,错过了康复训练的最佳时期。”所以王健虽有微弱的听力,但仍无法很好地开口说话。到了该上学的年纪,王健母亲托人打听后,把他送到了北京市第一聋人学校(2002年与东城培智中心学校合并成立“东城区特殊教育学校”)。

“在学校的第一堂课,就是学手语。”王健所在的年级有两个班,他们班有14个学生,都还保有不同程度的听力,另一个班则是全聋的学生。“我们学的是北京手语。”王健的第一个学期,就是在背手语中度过的。“从第二学期开始,才逐步接触文化课。”对于王健这样的聋人来说,手语并非什么高深的技术,而是最基本的交流工具,如果不能熟练掌握,不仅连上课都成问题,还很难交到朋友,融入聋人圈子。

王健在北京市第一聋校一直读到高中,后来考进北京市联合大学特殊教育学院,学习平面设计,毕业后的第一份工作,就是在一家影楼修图。“大多是婚纱照,会有工作人员和顾客沟通,每张照片哪里要瘦一点、哪里要亮一点,都会列在一张纸上。”王健负责“技术活儿”,而沟通的工作,通常由别的同事去做。

王健还是北京市聋人篮球队的一员,是队里的主力前锋,曾多次代表北京队参加全国残疾人运动会并拿到名次。篮球队里有些是他的同学,有些则是新认识的朋友,后来王健还被队员介绍到一家福利工厂工作,那里都是和他一样的聋人,“比在影楼待遇好,也自在多了”。

他和王一岚,也是球队里的好友介绍认识的。与王健不同的是,王一岚虽然是一名聋人,但她如不刻意说明,一般人几乎无法察觉。两人认识之初,王一岚是北京服装学院的一名研究生,王健看着眼前这个落落大方的山东姑娘,再三和朋友确认她的身份,因为“那时她甚至都不会打手语”。

王一岚的成长过程是在母亲的严格要求下一路“逆袭”过来的。因为听力和语言功能不完善,她付出了数倍于常人的努力去学说话。母亲从未间断过她的康复训练,并且坚持把她送进普通学校,以至于后来王一岚对于聋人群体来说更像一个“圈外人”。“我能无障碍地和健全人交流,母亲功不可没。”

在即将完成研究生的学业时,王一岚了解到成年人也可以进行人工耳蜗植入手术。也是在母亲的鼓励下,她“大胆”地选择了进行手术。“其实很多聋人想做人工耳蜗,但多数人的父母觉得这是‘在脑袋上开刀’,不愿孩子承担这样的风险;而更多的人则是无法负担高昂的费用。”一套进口人工耳蜗的费用在20多万元,王一岚还在犹豫的时候,又是母亲给了她最大的支持。“起初她让我自己决定,其实私下里也做了许多功课,知道人工耳蜗的好处,在我犹豫的时候跟我说一定要做,哪怕借钱也要做。”

就这样,王一岚在进行人工耳蜗植入手术1年后,听力和语言功能愈发完善,说话听声基本与常人无异。在她的劝导下,王健也植入了人工耳蜗。

总有一方要先做出妥协

对于习惯使用手语交流的王健来说,耳蜗的植入并未给他的生活带来颠覆性的变化。“和聋人朋友一起出去,我勉强可以充当他们的‘翻译’。”王健有时和朋友一起聚餐,点餐时都是各点各的,拿着菜单给服务员指一下,就算是点餐完成,一个人点完,下一个人再点。在王健的印象里,聋人圈子里很少有“请客”一说,大多时候都是“AA制”。

“现在很多餐厅都有扫码点单,必须面对面交流的情况越来越少。”购物、吃饭、出行,都可以通过一部手机完成,一方面,很大程度上方便了聋人群体的生活;另一方面,也造成了部分聋人的“惰性”——懒得与外界沟通,更难以跳出“舒适圈”。

王健的聋人朋友里也有听力和语言功能尚可的,但彼此在一起交流仍会使用手语,“多年养成的习惯很难一朝一夕就改变”。除非同时在场的还有健全人,“我们会听,也会说。”王健说,但也仅限于那一刻,“转过身两个聋人交流还是会用回手语。”只有在特定的情况下,比如去医院就医,或是厂里开会,不得不开口的时候,他们才会短暂地放弃手语。这时,那些全聋的工友目光会齐刷刷落在王健身上——他成了他们联结外界的桥梁。

“我妻子和我在一起,才开始学习手语,其实也是为了融入我的圈子。”起初王一岚随王健接触他的朋友,虽然同为聋人,但她似乎更像一个“局外人”。朋友与王健交流的内容,由王健转述给妻子听。同样,王一岚的话语也由王健打手语表达给朋友。他们一起外出的时候,王一岚代替王健与外界沟通,两人的性格也正好互补——王健内向,即便能说也不爱多说;王一岚外向,大大咧咧又处事果决。

用王健母亲的话说:“儿媳妇太优秀了,跟她在一起王健才能成长。”事实上,生活中王一岚更迁就王健一些,她成了两人中“健全”的那个。“让一个聋人学说话难比登天,但让一个健全人学手语要简单得多。”这就仿佛一道边界,总有一方要率先做出妥协。

王健教会儿子一些简单的手语,如“你好”“吃饭”“谢谢”,腾腾打得比很多大人都标准。汉语普通话成了王健一家的“第一语言”,而手语则是“第二语言”。

儿子的成长,也是一家人的成长

直到儿子出生,王健“不爱说话”的习惯才彻底改变。腾腾牙牙学语的时候,他有时会拿着识字卡、小人书大声地教儿子说话。这对于王健来说也是一种发声训练,父母的爱总是无私的,他必须试着与儿子沟通,融入他的生活。

在这个过程中,王健也教会儿子一些简单的手语,“你好”“吃饭”“谢谢”,腾腾打得比很多大人都标准。汉语普通话成了王健一家的“第一语言”,而手语则是“第二语言”。王一岚打趣“我们家也算是‘双语家庭’了。”

王健和王一岚的父母都是健听人,他们在教腾腾语言的时候发现了一个现象:如果父母是健听人,孩子是聋人,父母会手语的很少;如果父母是聋人,孩子是健听人,一般孩子都会手语。“孩子是一张白纸,学东西很快,什么样的语言环境会造就他们未来的语种。”王一岚说,这就好比从小生长在外国的孩子,大概率会说一口流利的外语。“普通人接触不到,手语在他们眼里神秘莫测,其实手语就是一门语言,人与人交流的基本工具。”

对于手语看得云里雾里的情况,偶尔也会出现在王健这个“天然使用者”身上。有时一家人坐在一起看新闻,屏幕右下角的手语翻译,王健也不能全看明白。“我学的是北京手语,而现在则是国家通用手语。”

王健说,在很长的一段时间里,手语没有一个统一的国家标准,特教学校教的是北京手语,各地也有方言手语。有时从外地来的聋人朋友与他交流,遇到双方都搞不清楚的时候,就在对方掌心里写字,交流起来虽没什么大问题,但终归不太方便。

直到2018年,国家通用手语规范开始实施,我国才有了国家级的手语统一标准。“尽管如此,手语还是在不断完善的过程中。”王健说,比如在一些专业性较高的特定领域,手语表述还是不能完全覆盖,比如医药术语的“头孢”“青霉素”;法律术语的“正当防卫”“紧急避险”;化工领域的“三聚氰胺”“铅酸电池”等。“希望有一天,手语能涵盖生活的方方面面,人们不再以一种猎奇的眼光去看待,聋人才能真正无差别融入社会。”王一岚说。

她曾想过儿子的未来,会不会因为有聋人父母而遭受歧视,“我们会有意识地向他灌输一些观念,告诉他爸爸妈妈的耳朵生病了,耳蜗就是我们的‘小耳朵’,手语也可以成为日常的交流工具。”在腾腾看来,王健和王一岚与别的父母没什么两样。

腾腾生日那天,王一岚还“没出息”地哭了一场——奶奶给了孙子1000元的红包,腾腾接过说完谢谢后就要往门外走,问他去干吗,稚嫩的童声放大了几分贝:“我要去给爸爸妈妈换耳蜗。”

评论0